いじめ防止基本方針

「創学館高等学校いじめ防止基本方針」

平成28年2月 制定

令和 6年4月 改定

1 いじめ防止等に関する基本的な考え

いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響を及ぼし、生命をも奪いかねない人権にかかわる重大な問題です。そして、いじめは、全ての生徒に関係する問題です。全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめのない学校を構築することを目的として、組織的かつ計画的にいじめの防止等に取り組むため、いじめ防止基本方針を策定します。

いじめの定義

「いじめ」とは児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものを言う。

2 いじめ防止のための取組み

(1) 「いじめ防止対策委員会」を設置し、実効的に対策を講じます。

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置します。本委員会は、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行い、加えて、いじめの相談・通報の窓口としての役割や、いじめの疑いに関する情報の収集と記録、共有などを行い、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担います。構成員は、次の職にあるものをもって充てます。

<構成員>

教頭、生徒指導部長、教務部長、各学年主任、養護(助)教諭、特別支援教育コーディネーター、特別支援教育支援委員、(SC、PTA会長)

(2) 教職員は次のような姿勢でいじめ防止に取り組みます。

- ① いじめについて、教職員全員が共通理解を図ります。

- ② 「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を醸成します。

- ③ 生徒・保護者と、いじめについての認識を共有します。

- ④ 生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払います。

- ⑤ 発達障がいを含む、障がいのある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒、被災生徒などに対して、日常的にその特性を踏まえた適切な支援・指導を組織的に行います。

(3) 生徒には次のような力を培い、いじめ防止に取り組みます。

- ① 培う力

- ア 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操。

- イ 自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度。

- ウ 自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力など、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力。

- エ ストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけず、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力。

- オ 自己有用感、自己肯定感。

- ② 取組み内容

- ア 一人一人を大切にした分かりやすい授業を展開します。

- イ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・ボランティア活動や社会貢献活動等などを推進します。

- ウ 学級や学年、部活動等での居場所づくりや仲間との絆づくりを推進します。

- エ 規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを推進します。

- オ 一人一人が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会や困難な状況を乗り越えるような体験の機会を提供します。

(4) 生徒会の主体的な活動によって、いじめを防止します。

- ① 生徒会によるいじめ撲滅宣言

- ② いじめ相談箱の設置

- ③ その他いじめの防止等に資する生徒会活動

(5) 家庭・地域との連携し、社会全体で生徒を見守ります。

- ① 保護者へのンケート調査等を活用し、保護者が抵抗なく相談ができる体制の整備

- ② 地域の方々から生徒の通学時や部活動等の様子や情報を寄せてもらえるよう、日頃から地域との連携を図り、地域の方が連絡しやすい体制の整備

3 早期発見のための取り組み

~教職員は「いじめ」を見逃さず、気づく努力と工夫を重ねます~

- ① 生徒との良好な人間関係作りを通じ、いじめを訴えやすい学級経営に努めます。

- ② 「いじめ実態調査アンケート」や個別面談等により、事実関係を詳しく聴き取り、継続的に注視していきます。

- ③ 組織で対応し、教職員間で情報を共有しながら、丁寧に見届けます。

- ④ 日頃から、学校の相談窓口を周知し、一人で悩まず相談していくことの大切さを訴えていきます。

- ⑤ 学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築します。

4 いじめに対する措置(早期対応・組織的対応)

- (1) いじめを認知した場合、校長のリーダーシップのもと、迅速に組織的に対応します。

- (別紙フローチャート参照)

- (2) 迅速かつ丁寧に保護者へ事実関係を伝えるとともに、いじめられた生徒の安全を確保します。

- (3) 校内組織でいじめの解消に向けた指導方針や体制を確認し、役割を分担しながら、継続的に対応します。

- ① いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3ヶ月以上)

- ② 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

5 インターネット上のいじめへの対応

スマホ・携帯電話等インターネット上のいじめの未然防止と適切な対応に努めます。

[実態を知る]

○インターネット

いじめの類型

・掲示板、メール、SNS等

[防止対策]

○情報モラル指導

○家庭・地域・PTAとの連携

・フィルタリング

ペアレンタルコントロール

ネットパトロール

研修会等

[早期発見・対応]

○いじめのサイン

○相談体制整備

○ネットパトロール

○削除依頼

○被害防止の取組み

SNS等

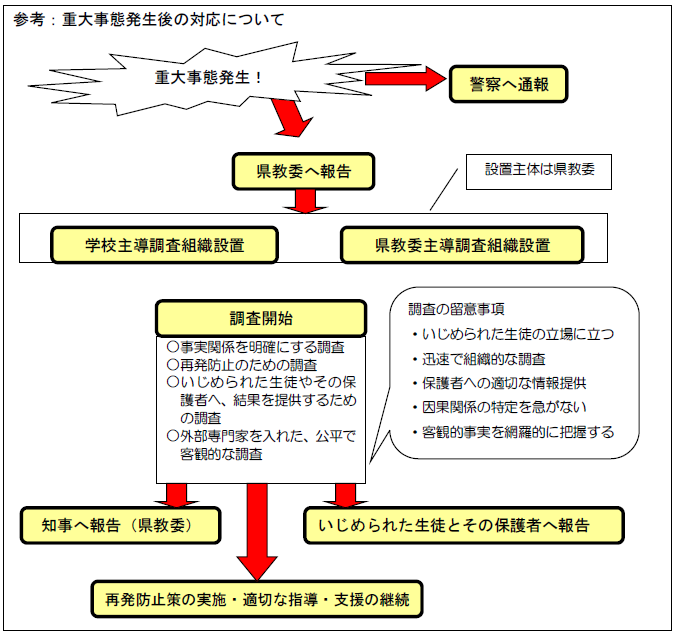

6 重大事態への対処

重大事態の意味とは?

- ① いじめにより、当該生徒の「生命、心身又は財産に重大な被害」が生じた疑いがあると認められた時

- <「生命、心身又は財産に重大な被害」に該当すると想定されるケース>

- ○ 生徒が自殺を図った場合

- ○ 身体に重大な傷害を負った場合

- ○ 金品等に重大な被害を被った場合

- ○ 精神性の疾患を発症した場合 等

- ② いじめにより、当該生徒が「相当の期間」(年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合にはこの限りではない)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時

- ③ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときには、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

- (1) 重大事態が起こった場合、下の図をもとに、迅速に対応します。

|

7 点検・評価と不断の見直し

- (1) 学校評価・教員評価にいじめに関する項目を設定し、点検・評価を行います。

- (2) いじめの有無やその多寡を評価するのではなく、問題を隠さず、その実態を把握し対応したかPDCAサイクルで検証し、改善に取り組みます。

8 その他

- (1) 分掌・学年等の連携を通して、日常的に生徒に関する情報交換を密にし、共通理解を図り、全教職員による指導体制を構築する。

- (2) 生徒と向き合う時間を確保するため、教職員一人ひとりが校務の効率化と業務の平準化に努める。